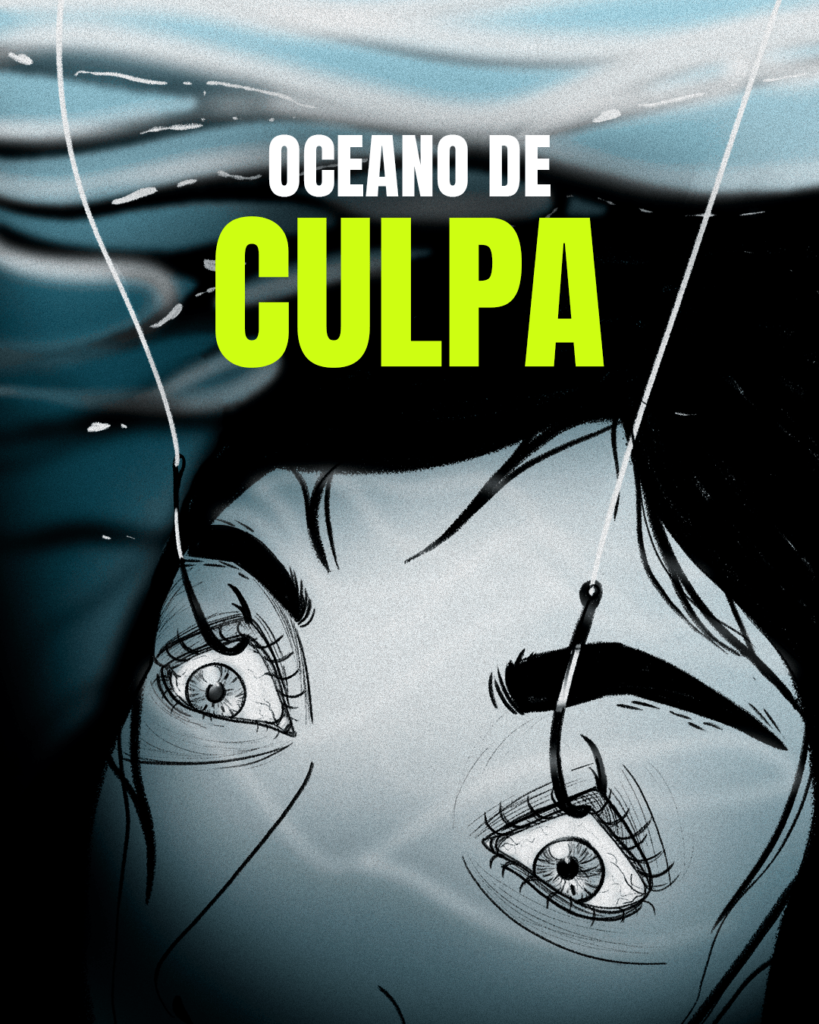

Por Dilson Siud

I.

Ariel balançava os pés descalços apoiados no assento da poltrona enquanto observava uma avenida movimentada pela janela. As luzes vermelhas dos carros ao longe pulsavam uma fina veia da vida noturna paulistana enquanto ela lutava contra o sono. Sua cabeça ocasionalmente imergia numa névoa crescente de lassidão e pendia violentamente para o lado antes que ela recuperasse momentaneamente sua minguante consciência, mais uma vez se impondo contra o cansaço.

A cabeça doía, os olhos coçavam e ardiam por dentro, mas não podia dormir.

Na televisão, Jô Soares conduzia uma entrevista que perdia o sentido gradualmente. Ela tentava se agarrar ao assunto, prestar atenção para se manter acordada, mas cada vez menos palavras pareciam ter significado. Era mesmo o Jô Soares na TV? As palavras se atropelavam e flutuavam pela sala ecoando umas sobre as outras.

Ariel levantou a cabeça novamente. Sua visão já não focava mais.

A TV estava mesmo ligada, afinal?

“Estou na sala ou no quarto?” – pensou, com a visão cada vez mais escurecida parecendo se desligar da realidade.

– Mãe, não consigo dormir.

– Olga? Filha, você ainda não dormiu? Sabe que horas são? – respondeu Ariel.

– E isso importa? Eu tô de férias! Quer brincar? – perguntou Olga. A garota trajava um pijama com ilustrações de gatinhos e trazia nas mãos uma escova de cabelo e um estojo de maquiagem de brinquedo.

– Meu Deus, Olga… e brincar de quê?

– Me deixa te maquiar!

– Tá, pode ser. Pelo menos, assim eu só preciso ficar sentada. Onde você quer que eu fique? – perguntou Ariel, tentando se animar por simpatia à filha.

– Aqui! – disse Olga, centralizando uma cadeira da cozinha no meio da sala, bem abaixo do lustre.

– Tá bom, então. – Ariel esboçou um pequeno sorriso e se sentou.

Olga tomou os cabelos da mãe entre os pequenos dedos e colocou-os para trás dos ombros. Murmurando uma melodia qualquer, tirou do bolso alguns pequenos anzóis, que já possuíam linha.

– Com licença. – disse a garota emulando o tom de voz de uma maquiadora profissional. Ela então puxou a pálpebra superior da mãe com delicadeza e a atravessou com um dos anzóis, amarrando a outra extremidade da linha ao lustre. Repetiu o mesmo processo com o olho oposto. A pele rasgada de Ariel, que não esboçava uma reação sequer, sangrava enquanto seus olhos permaneciam arregalados. Olga exercia agora seu ofício bizarro nas pálpebras inferiores.

Um fio de água se costurava por entre os tacos do chão, vindo de encontro aos pés de Ariel. Ao localizar a origem do líquido, algo chamou sua atenção entre as dobras da cortina:

Dois pontos perolados à meia-altura pareciam refletir as imagens da TV. Uma respiração baixa e obstruída movimentava a cortina de modo quase imperceptível.

Ariel encarou a figura por trás do véu, até que ela ergueu um dos braços bem devagar. Quando a aparição se desvencilhou do pano, foi possível ver sua pequena mão, extremamente pálida e trêmula.

Ariel observava a figura, de baixo para cima. Olga havia desaparecido.

– Mãe… – disse a aparição. Sua voz parecia afogada. Ouvia-se o borbulhar em suas cordas vocais. Água vertia de sua boca e escorrida pelo pescoço.

– Mãe… – ela insistiu. Seus esforços para gritar resultavam apenas em murmúrios guturais agoniantes.

A cortina se ensopava, sonoras e grossas gotas de água atingiam o assoalho bombardeando repulsivamente a quietude da noite.

– Olga! – bradou Ariel. Ela não conseguia fechar os olhos ou desviar o olhar pois sua cabeça estava imobilizada. No ápice do desespero, ela saltou da cadeira, repuxando violentamente a pele de suas pálpebras que estouraram, tornando-se pequenos pedaços pendurados. A mãe tomou as mãos da menina entre as suas e a puxou para trás. Tamanho o impulso, foi ao chão, batendo a nuca no assoalho e trazendo a cortina junto consigo.

– Você me deixou! Você me deixou pra morrer! – esbravejava a garota desastrosamente envolvida pelas cortinas durante a queda, tentando acertar Ariel no rosto com socos enraivecidos. Sua voz estridente explodia em rancor.

– Meu Deus! Não! Do que você está falando, filha?! Para! Não me bate! Me escuta! – implorava Ariel com os olhos e rosto cheios de sangue.

Olga urrava num misto de raiva e dor, golpeando Ariel com cada vez mais força, que nada conseguia fazer além de tentar se defender. Olga usava as mãos para dilacerar ainda mais as pálpebras da mãe.

Ariel abriu seus olhos, intactos. Estava no chão e não havia mais ninguém na sala. Ela tentava desesperadamente encher os pulmões de ar, mas parecia não conseguir. Seus olhos se arregalaram, e mesmo que seu peito se mexesse, era como se não houvesse ar no ambiente para preenche-lo. Tentou gritar, e também não conseguiu. Seu estômago doía e seu diafragma se contraía com força.

Aos poucos, percebeu se tratar de mais um pesadelo. A TV exibia algum filme do Corujão enquanto Ariel conseguia voltar a respirar gradativamente à medida que as cores da realidade novamente se pintavam. De volta a si, ela se pôs sentada, e pode perceber o sangue escorrendo de um corte na nuca em direção aos ombros, umidificando os cabelos. Imóvel durante alguns segundos, sem quase nem mesmo piscar, entregou-se lentamente a um choro copioso, novamente se deitando no chão, se contorcendo.

II.

Sentada sobre a tampa do vaso, Ariel segurava um pano de prato recheado de gelo no local da batida. O ardor da raiva e a afobação do medo a mantinham acordada. Sua cabeça latejava, e a ferida queimava.

Alguns minutos depois, jogou o pano avermelhado na pia, passou pelo quarto, onde sentou na cama arrumada e calçou o primeiro par de sapatos que viu, dirigindo-se à porta do apartamento em seguida. Na pressa de sair deixou pelo caminho as janelas abertas, a cortina no chão e a TV falando sozinha.

Na área comum do edifício, arbustos e pequenas árvores brilhavam com luzes coloridas de Natal sobre canteiros paralelos à grade do prédio. Mais próximo da guarita, um Papai Noel luminoso sorria em cima do trenó.

Ariel apertou o botão que abria o primeiro dos portões enquanto enfiava o molho de chaves no bolso, acenando rapidamente para o porteiro esperando que ele liberasse o acesso à rua.

– Tá tudo bem, Dona Ariel? – perguntou ele, emanando uma preocupação genuína.

– Oi, Edson. Tá tudo bem, sim. Eu tô indo ali no Herman. – respondeu ela.

– E… ele não vem buscar a senhora, não?

– Ele não dirige…

– Eita! – soltou uma risadinha. – É que… são quase três da manhã. Não é meio perigoso, não?

– Nada, fica tranquilo. São só uns quarteirões.

– Tem certeza? Não é melhor esperar amanhecer? Chamar um táxi?

– Tá tudo bem, Edson, pode ficar tranquilo. Eu só não tô conseguindo dormir e quero ir pra lá, tá bom? – disse ela, soltando um sorriso cansado.

– A senhora quer que eu ligue para o Seu Herman?

– Não precisa, Edson. Sério, eu só quero andar um pouco, tá tudo tranquilo.

O homem pensou, analisou Ariel por trás do vidro e mesmo um tanto angustiado, concluiu que não podia ir muito além, dizendo:

– Bom… tá bem, então, Dona Ariel. Qualquer coisa, avisa a gente aqui, tá?

– Pode deixar. Boa noite, Edson.

– Boa noite, Dona Ariel. – respondeu ele, destravando o portão.

Os sapatos de Ariel ritmavam o assovio do vento enquanto ela caminhava sozinha pela rua chacoalhando o molho de chaves dentro do bolso da calça folgada. As largas calçadas que há muito cederam à insistência da natureza abriam caminho para a ascensão de raízes entre as placas de concreto que se esfarelavam. Ela gostava de caminhar olhando para o chão.

O som chapado dos saltos batia nos muros e reverberava de volta até seus ouvidos de maneira hipnótica soando cada vez mais altos e longos, lentamente atribuindo-se de uma vibração lisérgica. As passadas se misturavam; muros e árvores davam lugar a um vazio de escuridão. Somente a luz dos postes permanecia visível; aumentando, se desfocando, mudando de cor. As estrelas, agora trêmulas, cresciam e afastavam-se umas das outras à medida que o céu ganhava uma tonalidade arroxeada. A lua cheia pulsava um vermelho vivo iluminando prédios e casas. O estalar dos saltos no chão eram ensurdecedores, dilatados e inebriantes.

Após alguns poucos minutos, Ariel alcançou a principal avenida do bairro. No lado direito, uma hamburgueria 24 Horas que, vazia, em nada refletia a lotação habitual do dia a dia. As lâmpadas do estabelecimento pareciam frias, e não se viam funcionários. Era como se nem mesmo o ar se movesse lá dentro, e as cadeiras pareciam estar levemente afastadas do chão. Ao seu lado esquerdo, o muro alto e branco do cemitério.

Ariel atravessou a via vazia e seguiu caminhando pela calçada paralela ao cemitério. Dentro da morada dos mortos, ouvia-se apenas o farfalhar das folhas sobre os túmulos.

Já próxima ao portão, Ariel parou de caminhar abruptamente e soltou as chaves do bolso, assustando-se com um espasmo do próprio corpo acompanhado de uma profunda inspiração involuntária.

Franzindo a testa, ela se curvou levemente para frente e olhou em volta, soltando o ar.

Quando o vento e as folhas silenciaram, ela pode ouvir: era como se algo pequeno raspasse e batesse em um pedaço de metal. Desconfiada, ela olhou em volta novamente e caminhou; pé ante pé, até a entrada do local.

O alto portal do cemitério consistia em uma grade de ferro marcada pelo tempo, construída sob um vistoso arco de pedra branca apoiado em dois pilares circulares. Os primeiros cinco metros anexados a cada lado do arco possuíam muros mais baixos que serviam de base para grades fixas similares às do portão por onde escapavam arbustos. Foi então que Ariel constatou duas coisas que não queria:

Uma das folhas do portão estava aberta, e o barulho, agora mais alto e insistente, vinha do lado de dentro.

Guiada por uma curiosidade intransponível, pôs-se a caminhar em direção ao cemitério. Ao passar pelo portão, pensou ter ouvido um sussurro seguido de um lento e gelado toque em seu pescoço. Continuou ouvindo o barulho, uma raspadura cadenciada, vindo de sua esquerda. Já a poucos metros dos primeiros túmulos, Ariel percebeu uma calçada que ladeava o muro e levava até onde parecia ser a origem do som. Atenta aos arredores, ela prosseguiu com cautela e percebeu se aproximar de um setor repleto de gavetas antigas. Algumas pareciam completamente abandonadas, outras, adornadas com pequenos vasos e flores em diferentes estados de conservação se mostravam ocupadas. Pequenas placas com mensagens de saudade espremiam vidas findadas e saudades eternas de quem havia se despedido de pais, mães, avós e filhos. Ariel se distraiu, pensando em sua filha, até que percebeu que uma única gaveta possuía uma portinhola de ferro. A confirmação de que ruído vinha dali se deu segundos depois. Ao se aproximar, muito receosamente, ela percebeu que o compartimento não estava completamente lacrado, pois a porta se encontrava entreaberta.

Lentamente, Ariel levou a mão em direção à pequena empunhadura da portinhola e assim que a tocou, a gaveta se abriu sozinha repentinamente, derrubando-a num susto.

– Gato filho da puta! Filho da puta! – berrou ela, enquanto o felino escapado da gaveta se distanciava com velocidade – Meu Deus do Céu… eu vou morrer do coração, puta que pariu! Gato filho da puta! – repetiu ela, sentando no chão de concreto e depois se deitando. Seu coração batia tão forte que parecia a ponto de explodir.

III.

Ariel continuava no chão buscando se acalmar quando percebeu a aproximação do gato que a assustara. Sua pelagem cinza clara brilhava sob a luz da lua vermelha, suas orelhas eram grandes e pontudas, e seus olhos eram como dois espelhos redondos e alaranjados. Ele a encarava com a natureza felina de quem acredita não ter feito nada errado, se aproximando com a cautela característica, pata ante pata, até se sentar ao seu lado, posicionando o rabo curvado sob as patas e cheirando Ariel, curioso.

– Eu ainda estou brava com você – disse ela – mas que olhão bonito você tem, né? Devia pintar um quadro seu, acho que finalmente ganharia algum dinheiro decente com isso. A Olga adorava gatinhos, sabia? Aposto que ia querer te levar pra casa.

Ele a olhava, e ela queria ler seus pensamentos. Ele, parecia conseguir.

Ariel se sentou no chão do cemitério, e depois pôs-se de pé, mas não saiu dali sem antes se ajoelhar e estender a mão ao gato, que primeiro a farejou, sem sair do lugar, e depois esfregou a cabeça em seu punho.

– Não vai se enfiar nesse negócio de novo, hein? – disse ela fechando a porta da gaveta que emanava um sopro refrescante e um cheiro úmido e salgado.

No caminho de volta à entrada, Ariel olhava para trás ocasionalmente e via o gato sentado na mesma posição, imóvel. Sua sombra projetada no chão parecia uma silhueta monstruosa, distorcida pelo ângulo da incidência da luz refletida pela lua.

Novamente na rua, mais uma vez estranhou o silêncio. Nunca havia visto aquele trecho completamente vazio. Receosa, seguiu a caminho da casa de Herman.

A quietude absoluta da noite voltou a desnortear Ariel enquanto ela caminhava. Era como se andasse contra as ondas em direção ao alto mar. Suas pernas começaram a se cansar e cada vez ela precisava fazer mais força para seguir em frente. Seus ouvidos se abafavam à medida que sua visão escurecia, como se submergisse em águas profundas. A estranha e imponente lua vermelha encolhia desfigurada pelos pulsos da refração. Ariel afundava, imóvel, se entregando. Se viu sozinha no mundo, no universo, ainda que pensasse ouvir uma voz distante.

Já quase completamente inanimada, viu uma pequena luz à sua frente, muito, muito distante. Já quase sem forças, movimentou seus braços e pernas, tentando avançar na direção do que parecia ser um farol.

O brilho, que primeiro aumentava devagar, passou a crescer mais e mais rápido até se tornar completamente ofuscante. Ao se aproximar, um alto e dissonante ruído muito grave romperam os ouvidos de Ariel, que levou as palmas das mãos até a cabeça tapando os ouvidos.

Um estampido, uma dor intensa e vertigem repentina, novamente fez-se o silêncio.

IV.

– Ela não me conta nada, Herman, nada. Quando me telefona, diz que está tudo bem… não aceita minha ajuda de jeito algum, pra nada… eu não fazia ideia de que ela estava nesse estado, já que ela não me visitava há algum tempo e dizia que estava trabalhando demais. Que tipo de mãe eu sou, Herman? Meu Deus do Céu…

Já havia algum tempo que uma conversa ininteligível atraía a atenção de Ariel até que uma dor começou a surgir. Todo o lado esquerdo do seu corpo manifestava uma queixa cadenciada que crescia cada vez mais. Conforme passou a perceber seu corpo novamente, fez um esforço para abrir os olhos. Passada a cegueira branca da luz, viu pela janela as copas esverdeadas das árvores lá fora sendo chacoalhadas pelo vento e alguns prédios ao longe.

– Acho que ela acordou. – disse Herman – É! Ela acordou, acordou! Dona Íris!

A mulher se levantou rapidamente da poltrona e foi até a cama.

– Filha! – disse ela – Filha! Você está bem?

– Onde está a Olga? Ela… ela está brava… – perguntou Ariel com voz trépida.

Herman e Íris entreolharam com preocupação e pesar.

– Olga… – murmurou Ariel até cair no sono novamente, se deixando levar como se flutuasse em direção ao alto mar.

– Nossa, gente… eu não me lembro de absolutamente nada. – disse Ariel deitada sobre a cama do hospital ainda com alguns ferimentos e hematomas no rosto. Seu braço esquerdo, fraturado, repousava no gesso ao lado do corpo. – Quer dizer… eu me lembro de alguns flashes, um sonho estranho que tive. A lua vermelha, parecia que eu estava em outro lugar, uma realidade paralela…

– Você se lembra de ter falado com o Edson? – perguntou Herman em pé ao lado da cama levemente debruçado sobre o colchão, com toda a atenção dedicada à parceira.

– Sim, disso sim.

– Ele me disse mesmo que havia ficado preocupado, que você parecia meio estranha. Ele achou que você estava dopada de remédio ou algo assim.

– Eu estava cansada, só. Mas dormir mal eu sempre dormi. Quem é que ia saber que do nada eu ia ter um treco e ser atropelada? Porra… – ainda visivelmente fraca, Ariel parecia querer esconder uma certa revolta consigo mesma.

– Quando ele soube, ficou desesperado. Ariel, isso já tem ultrapassado o limite do minimamente saudável há muito, muito tempo. Sua mãe e eu temos te pedido pra procurar ajuda há meses. Eu já te vi ficar sem dormir por, sei lá, três, quatro dias.

– Ajuda pra quê? Pra algum imbecil ficar me mandando segurar bichinho de pelúcia e dizer que é tudo culpa do meu tataravô que não amava alguém o suficiente? – protestou ela, demonstrando uma inquietação crescente.

– Você não tem culpa de nada, Ariel, mas precisa de ajuda.

– Ela vive dentro da minha cabeça, Herman. Não há o que tire… – Ariel voltou o rosto para a parede enquanto sua voz começava a falhar. Herman respirou fundo e esfregou os olhos, cansado de não saber como ajuda-la.

– Ariel, eu vou te dizer isso quantas vezes for necessário, mas, não é, e nunca foi culpa sua.

– Você não estava lá. – falou Ariel, ríspida.

– Não, eu não estava. – respondeu Herman – Mas eu já vivenciei, bem de dentro, algo extremamente parecido como você bem sabe. Desde que meu irmão morreu, minha casa nunca mais foi a mesma, e lá se vão mais de vinte anos. É como se todos tivessem se tornado estranhos de um segundo para o outro, sem que houvesse a mínima intenção de se conhecer novamente. E é assim, com essa grande nuvem de nada, de tristeza ou sei lá o quê pairando sob as nossas cabeças, que todos simplesmente… sobrevivem até o fim. Os dias são sempre os mesmos, sem vida. E olha, eu tentei fazê-los reagirem, viu? Ah, como eu tentei, mas eu não consegui. Ninguém mais faz nada, ninguém mais quer nada, e seguem assim até o último dia de suas vidas, onde quando morrem, parecem estar se libertando do que os amarrou nessas duas décadas. Eu não tô dizendo que você tem de parar de pensar na sua filha, ou mesmo de sentir saudades, mas não deve achar que a sua vida acabou completamente, e muito menos presumir que a culpa é sua. Tem mais gente aqui pra você. Tem a sua mãe, você precisa viver, por ela, por mim… por você. A coisa mais horrível que eu já vi na vida foi ver meu pai na cama tratando a morte como livramento bem na minha frente, sem que eu pudesse fazer nada, e ninguém aqui quer o mesmo pra você.

– Mas no caso do Bernard, não foi culpa da mãe de vocês.

– E nem no seu, Ariel.

– Eu sou a mãe dela, Herman. A mãe! Ela tinha só dez anos e era meu dever tomar conta dela!

– Ariel, por favor, vamos focar primeiro em sair daqui, tá bem? Depois a gente procura ajuda.

– E se eu não quiser sair?! E se eu quiser morrer aqui!?

– E você acha isso justo, por acaso? Com quem? – perguntou Herman.

– Acho! Acho, acho, acho e acho! Justo pra caralho! – esbravejou Ariel se debatendo na cama.

– Ariel, para! Para com isso! Você vai se machutar – impôs-se Herman segurando os braços de Ariel.

– Ótimo! – berrou Ariel.

Um enfermeiro que passava pelo corredor foi atraído até o aposento pela agitação e tentou ajudar Herman a conter Ariel, que agora mais agressiva, tentava golpeá-los fazendo o gesso do braço se romper.

– Ariel, por favor, para com isso! Sua mãe vai chegar daqui a pouco e ela não pode te ver assim!

– Você tá tentando me dopar, seu filho da puta?! – bradou Ariel dirigindo-se ao enfermeiro que lhe aplicava um calmante. – Para com essa porra! Para! Eu não posso dormir! Para! Para…

– Olga! – chamou Ariel.

O sol ardia forte no verão da Ilha de Elba, na Itália. Era a primeira vez que Ariel e Enrico levavam a pequena Olga até a Itália para que conhecesse seus avós Luca e Federica na região de Bolonha. Durante a quinzena no Velho Mundo, um fim de semana fora separado para conhecer a ilha, que ficava a pouco mais de cinco horas de carro da capital da região de Emília-Romanha. Ainda na balsa que transportava a família por cima das águas do Mar Tirreno, Olga se mostrava inquieta e admirada com o cintilar do oceano.

– Olga! Cadê você? – insistiu Ariel, mais alto.

– O que foi, mãe? – respondeu Olga se levantando de trás de um dos carros posicionados na balsa.

– Filha, o que é isso?

– Um gato, ué. – respondeu ela com naturalidade trazendo um animal cinzento de olhos amarelos entre os braços.

– Não me diga. Mas, tá, e de quem é esse gato? – perguntou Ariel, rindo.

– Podia ser nosso, mas tem coleira, olha. – falou Olga levantando de forma desengonçada o animal que não parecia se importar.

– É, tô vendo.

– Ele fica por aí mesmo, Senhora. Passeia pelo cais, viaja com a balsa, volta. A gente cuida dele. – explicou um dos funcionários da embarcação.

– É mesmo? E qual o nome dele? – perguntou Ariel acariciando a cabeça do felino trazido por Olga.

– Colombo.

– É claro que é. – disse Ariel, rindo. – Oi Colombo! – disse ela, se divertindo com o mascote.

Olga botou Colombo no chão e passou a segui-lo enquanto ele passeava pela embarcação com o rabo empinado. A mãe observou a garota se afastar enquanto conversava com o gato, que respondia miando. Já na extremidade oposta da balsa, Olga olhou de volta para a mãe, que piscou os olhos devagar. A garota fez o mesmo. Era uma espécie de código de mãe e filha. Os dois sorrisos transbordavam felicidade.

– Estão indo para a praia? – perguntou o funcionário da embarcação.

– Isso. Trazendo a nossa filha pela primeira vez.

– Ah, que ótimo! Meus bebês adoram.

– É mesmo?!

– Demais! Um tem 21 e o outro, 19. – disse o homem, rindo.

– Bebês, é?! – riu Ariel.

– Senhora, posso te dar toda a certeza do mundo que nunca vai deixar de vê-los assim.

– Você não é o primeiro que me diz isso.

– Vê? É a mais pura verdade. Espero que aproveitem o passeio.

– Obrigada!

– Dá para se ter uma ótima vista do mar e da praia subindo pelas rochas. Só é bom evitar as que forem muito finas, perto da borda. Já vi algumas se partindo.

– Nossa, sério? Obrigada por avisar.

Já na praia, Ariel tirava um breve cochilo deitada de biquíni sobre uma canga. Quando acordou, se sentou, esfregou os olhos e ficou um tempo imóvel observando o mar indo e vindo. Concentrada, conseguia enxergar cada vez mais longe, onde silhuetas de navios em alto-mar lhe prendiam a atenção. Os pais de Enrico dividiam uma das poucas mesas e um guarda-sol com outro casal, rindo e conversando sobre os filhos já crescidos. O vento uivava, e de repente, um grito de criança rasgou o ar.

– Luca, o senhor viu a Olga e o Enrico? – perguntou Ariel ao sogro, pondo-se de pé.

– Eles foram para lá. – respondeu Luca apontando em direção ao paredão rochoso que separava a praia das grutas.

– Faz muito tempo?

– Não, não muito.

– Bom, eu vou até lá dar uma olhada. – disse Ariel.

– Claro, claro! – assentiu Luca.

Ariel então caminhou paralelamente ao mar, em direção às pedras. Já próxima do topo, ela chamou:

– Olga?! Enrico?!

Nada. Apenas o bater das ondas, alheias a tudo, e famílias despreocupadas se divertindo na faixa de areia.

Enquanto buscava pela filha, ocasionalmente gritos e risadas captavam sua atenção apenas para que ela percebesse que se tratavam de outras crianças. O assovio do vento parecia querer lhe dizer alguma coisa. De repente, era como se ouvisse mais longe, sentisse cheiros mais intensamente, distinguisse melhor as cores.

Ariel subiu até uma rocha longa e alta que bloqueava a visão da areia para uma grande gruta. Avançando com cuidado, precisou andar de lado, com as costas grudadas na parede, para alcançar um ponto onde fosse possível subir na pedra mais alta. Apoiando-se nas mãos e nos pés, escalou até o topo e caminhou até a beirada da rocha para observar a gruta. Conseguia ouvir seu coração, sua garganta engolindo em seco.

– Não, não, não, não! – interveio Enrico ensopado pela água do mar interrompendo a caminhada de Ariel e puxando-a para o lado de onde vinha.

– O que foi?! – questionou ela, assustada.

– Vem pra cá. – induziu Enrico, pálido, com olhar distante.

– O que foi, Enrico?! Você achou a Olga? Cadê ela?

– Ariel, pelo amor de Deus, vem pra cá. – insistiu ele.

– Mas que porra, Enrico! O que é que foi?! O que você fez?! – impôs-se, se desvencilhando dos braços do marido e andando até a ponta da rocha novamente.

Lá embaixo, na água, o corpo flutuava de bruços em direção à luz do sol, para fora da gruta. Pessoas ao redor tentavam conter o desesperado umas das outras enquanto alguém chamava por socorro ao celular.

V.

Edson parou na porta do quarto e se inclinou levemente para dentro. Na poltrona oposta à onde a cama de Ariel ficava posicionada, Herman lia um livro grosso de capa vermelha e dourada.

– Com licença. – disse Edson, dando um toque suave na porta.

– Ah! Oi Edson, entra aí. Como vai? – perguntou Herman se levantando e estendendo a mão.

– Tudo bem, tudo bem. – respondeu Edson em voz baixa, com as costas levemente arqueadas e cabeça baixa, olhando para Ariel. – E com o senhor?

– Tudo certo, também.

– Esta é minha esposa Ruth, e meu filho Josué. – disse Edson apresentando os dois. Ruth possuía cabelos castanhos encaracolados que chegavam até o meio das costas. Seus olhos eram grandes e expressivos, tais como suas sobrancelhas grossas. O rapaz era jovem e bastante alto. Possuía o rosto idêntico ao da mãe e usava um corte de cabelo raspado dos lados.

– Oi, tudo bem com vocês? – cumprimentou Herman apertando as mãos de cada um deles, que apenas assentiram com a cabeça.

– A gente quis dar uma olhadinha na Dona Ariel, né? – disse Edson.

– Claro, claro. Fiquem à vontade. Ela precisou ser sedada porque, bom, ela estava meio agitada.

– Ela quebrou o braço, é? – perguntou Edson, dando dois passos em direção à cama.

– Foi, sim. Acreditamos que ela tenha tentado se proteger com ele ou algo assim, mas tá tudo bem. Logo ela vai pra casa.

– Entendi. – Edson olhava Ariel preocupado. Ruth reunira as mãos próximas do peito de cabeça baixa, fazendo uma oração silenciosa.

– Mas ela tá bem mesmo? – perguntou Edson.

– Sim, está sim. É um susto grande com certeza, mas já está completamente fora de perigo, não vão haver sequelas nem nada do tipo.

– Então, eu gostaria de dizer duas coisas, Seu Herman…

– Sim?

– A primeira é que, bom, eu queria pedir desculpas a ela, ao senhor, à mãe dela também. Acho que foi irresponsável da minha parte deixá-la sair assim, no meio da madrugada, sozinha.

– Edson, cara… não tinha o que você fazer. É o seu trabalho.

– Sim, eu sei. Mas ela não parecia bem, e olha só no que deu. Eu devia ter insistido pra ela ligar pro senhor ou algo assim; porque eu pedi, viu?

– Por favor, não se sinta assim. Eu no seu lugar, teria feito igual, e acho que qualquer pessoa faria a mesma coisa.

– Ela poderia ter morrido, Seu Herman. – interveio Edson, visivelmente abalado.

– Edson, o seu trabalho é cuidar da segurança do prédio, da portaria, de quem entra, talvez, pessoas desconhecidas, não sei, mas não de quem sai. Ainda mais quando se trata de um morador.

Edson tinha o olhar perdido e balançava a cabeça negativamente quando disse:

– Eu não sei não, Seu Herman.

– Cara, fica tranquilo. Sério, de verdade. Você não precisa pedir desculpas por fazer o seu trabalho.

– Eu me demiti, Seu Herman.

– Meu Deus, Edson! Como assim? Por quê?! – questionou Herman, surpreso.

– É melhor eu procurar outra coisa pra fazer. E se o pior tivesse acontecido?

– Não, Edson, não. Cara, por favor, não faça isso. Olha pra mim, sério…

Edson encarou Herman, seus olhos lacrimejavam.

– Nada disso aqui é culpa sua, Edson – prosseguiu Herman – nada. Poderia ter sido em qualquer prédio, com qualquer pessoa, com qualquer porteiro simplesmente fazendo o seu trabalho. Há quantos anos você trabalha lá?

– Trinta e cinco. Foi meu primeiro emprego.

– Não, Edson. Por favor, você não pode sair de lá, não pode. – Herman tentava se conter, mas a indignação se transparecia cada vez mais.

– Sabe, Seu Herman, nesse meu ofício, a gente vê muita coisa. Fica amigo dos entregadores, do carteiro, vê gente nascer, vê gente morrer. É destratado pelo fodido que acha que é rico e é convidado pro churrasco na casa de quem poderia comprar o prédio inteiro só com o dinheiro que carrega no bolso; e são justamente essas pessoas que te olham nos olhos pra dar cumprimentar. Aí no outro dia, acontece tudo de novo, só que ao contrário. Quem entra rindo hoje, sai chorando amanhã. Tem gente que leva o amante em casa enquanto o parceiro tá no trabalho. Tem morador ali que jogava bola comigo na rua e hoje se acha melhor que eu só porque eu fico na guarita. Nem olha mais na minha cara. Eu vivo 138 vidas ali. Conheci a Dona Ariel quando ela vinha do interior com os pais, ainda pequenininha. Aquele apartamento que hoje ela mora, era do avô. Eu a conheço desde criança, e a gente se apega de alguma maneira, sabe? É como se eu tivesse falhado com uma sobrinha, uma filha. Mesmo que não seja com a pessoa em si, você se apega a fazer o trabalho bem-feito, coisa que eu não fiz. O senhor entende isso? O senhor deixaria sua sobrinha, sua filha, sair de casa às 3 da madrugada sem estar em condições? Eu não admito ter feito isso.

Herman fez força para dizer alguma coisa, mas não conseguiu emitir um som sequer. Cada segundo de silêncio se tornava mais desesperador. Era como se braços invisíveis o segurassem pelos punhos e tapassem sua boca.

– Edson, repensa isso, cara…

– Me desculpa, Seu Herman. Mas está decidido. – disse Edson, se retirando do quarto enquanto entregava as chaves do carro a Ruth. Josué os acompanhou.

Herman foi até o sofá e se sentou, esfregando os olhos, se perguntando qual a coisa certa que deixara de dizer.

Lembrando da fatídica noite, só conseguia pensar que caso tivesse ido até a casa da namorada, ela não estaria numa cama de hospital e aquele homem não estaria desempregado se culpando de algo que não fez. Herman respirava alto, ofegante, andava de um lado ao outro no quarto, tornava a se sentar, e depois repetia tudo.

Mas como seria capaz de saber, se Ariel sequer havia telefonado ou dito alguma coisa? Concluiu que se realmente fosse um namorado competente, não teria deixado Ariel chegar aquele estado.

Ariel despertou do novo pesadelo em um espasmo. Seu coração batia tão alto que podia ouvi-lo, e o quarto de hospital parecia escuro e abafado. Ela passou alguns minutos imóvel, deitada de barriga para cima com as mãos sobre o ventre tentando digerir a discussão. Sabia que Herman só tinha a intenção de ajudar, e se admirava com o tamanho de sua paciência, mas era impossível se livrar da assombração da culpa. O atual namorado, que arcava com uma vida difícil desde a infância, também tinha seus momentos de peleja consigo mesmo, às vezes passando longas horas sem proferir uma única palavra e nem mesmo olhá-la nos olhos, fazendo com que Ariel adicionasse novas culpas à sua coleção por não saber como ajuda-lo. Haviam se conhecido em uma sessão de cinema no Marquise, dessas que exibem clássicos em horários alternativos. A iniciativa partiu dela alguns meses após o pedido de divórcio de Enrico, que irredutivelmente culpava Ariel pelo acidente da filha. Era grata por tê-lo em sua vida assim como sabia que fazia uma diferença positiva na dele, mas não conseguia deixar de enxergar a grama dos casais vizinhos muito mais verde.

“Eu acho que lhe devo desculpas…” – pensou, levantando a cabeça a fim de tentar enxergar alguma coisa, pois sequer fazia ideia de que horas eram, mas sentiu sua testa bater em uma superfície dura poucos centímetros acima de seu corpo.

– Ai, porra! – exclamou ela, dobrando as pernas e levantando os braços apenas para perceber que parecia estar trancada em uma espécie de caixa.

– Ei! Alguém?! – bradou, tentando angular os braços de maneira que conseguisse bater na suposta tampa – Me tira daqui, porra!

Ao se ver enclausurada, concluiu que fora enterrada viva, espancando a tampa como podia enquanto gritava mais alto. A ansiedade tomava conta de seu corpo, e os gritos raivosos se misturavam com lamentos de desespero. Ariel suava frio e à medida que esmurrava a tampa do caixão, sentia suas pernas sendo tomadas por espasmos angustiados.

O ar se tornava mais quente e rarefeito, e Ariel começou a acertar a caixa com a testa. Na terceira tentativa, sentiu seu cabelo se melar de sangue, que escorreu para seus olhos.

Quando já estava completamente zonza e enjoada, já sem forças para bater, a madeira cedeu e ar fresco invadiu o caixão. Com mais alguns socos, conseguiu romper de vez a tampa e se pôr sentada. Ofegante, Ariel teve uma crise de tosse enquanto se livrava do compartimento, lançando-se ao chão.

Ao erguer a cabeça e afastar o cabelo dos olhos, percebeu que estava completamente sozinha num salão fúnebre. O local era simples, com chão de azulejos cinzas e parede branca ornamentada com algumas colunas de mármore. Pouco acima da metade, a parede possuía em toda sua extensão um discreto desenho ondulado azul que remetia ao mar. Tudo parecia abandonado pelo tempo, quieto, lotado de terra e sujeira. O céu lá fora era cinza e carregado. Em volta do caixão, velas deformadas pelo derretimento haviam se apagado e as flores, nos mais variados tipos e tamanhos, estavam completamente secas e mortas.

– Tem alguém aí?! Que porra é essa?! – gritou Ariel, se levantando. Seu braço não estava mais engessado, mas a fratura latejava de dor.

Usando o braço direito para amparar o esquerdo e poupá-lo de movimentos, Ariel se levantou e começou a caminhar em direção a saída. Estava descalça e trajava um vestido branco com poucos detalhes que se avermelhava conforme o sangue de sua testa gotejava. Assim como o vento, o chão era frio.

Da porta do local, Ariel avistou uma praça repleta de árvores verdes e bancos de cimento, também completamente vazia, tomada por uma névoa densa. Protegendo-se do vento como conseguia, ela desceu os degraus do salão, caminhou pela calçada e atravessou a rua.

O vento assoviava alto, empurrando folhas que farfalhavam pelo chão. Trovões ensurdecedores rasgavam o céu. Ariel precisou cobrir os olhos para protege-los dos ciscos e folhas suspensos pela rajada de ar. Quando pôde enxergar novamente, já transpunha a praça e via o mar bravo vasto e acinzentado. Ao atravessar a rua de paralelepípedos, Ariel viu dezenas de caixões iguais ao seu, alguns encalhados nas pedras, outros sendo levados pelas ondas. Ela prosseguiu pela areia e se aproximou da água, se deparando com uma estátua.

O monumento estava posicionado cerca de 10 metros mar adentro sob um grande pedestal quadrado de rocha gasta e representava uma mulher ajoelhada que olhava fixamente na direção da areia. Seus olhos de pedra esculpida eram arredondados e vazios. O rosto possuía riscos oriundos das cavidades oculares desenhando um choro doloroso.

Em total silêncio, Ariel prosseguiu mar adentro até que a água atingisse suas canelas para então cair ajoelhada frente à estátua. Suas mãos submergiram em uma das ondas, e quando Ariel as levantou, viu seus pulsos acorrentados por um par de grilhões rústicos e esverdeados. Assustada, ela tentou retornar à areia apenas para cair no chão quando a corrente se esticasse. Ariel estava presa à estátua.

Aflita, ela tentou se levantar novamente completamente ensopada e viu a aparição de outrora cambaleando em sua direção enquanto emergia das águas cinzentas.

– Você não é real. Sai daqui! Você não é real! – insistiu, tentando se rastejar para trás.

– Eu era real até você me deixar morrer, mãe. – respondeu a garota, que trocara o tom ameaçado por um semblante choroso. – Você me deixou lá pra morrer! – continuou ela, aos prantos.

– Não, Olga! Não é verdade! Para com isso!

Olga avançava a passadas hesitantes, com joelhos e tornozelos lassos.

– Meu Deus, Olga! Isso não é verdade! Não foi por querer…

– Foi sim! – Olga novamente assumiu a personalidade demoníaca com um berro gutural – Foi sim!

Prosseguindo com sua tentativa de fuga, Ariel se deitou no chão, dando as costas para a aparição, utilizando-se do braço sadio e das pernas para rastejar para fora do mar. A escuridão da noite se aproximou até que não fosse possível enxergar mais nada. Ariel estava completamente cega, sendo arrastada para o alto-mar.

VI.

Na parte externa do hospital, Herman estava sentado sozinho em um largo banco de madeira. Com as pernas cruzadas sobre o assento, permanecia curvado, apoiando os cotovelos nos joelhos dobrados e olhando fixamente para as próprias mãos. Já não sabia há quanto tempo estava ali.

– Como se sente? – perguntou uma voz feminina.

Herman viu a moça de longos cabelos loiros sobre os ombros o olhando de cima para baixo.

– Ah, bem, eu acho. Mas… quem é você?

– Lisa. Eu sou uma das enfermeiras que está cuidando da sua namorada.

– Ah, nossa, claro. Me perdoe, é que eu não te reconheci assim, com o cabelo solto. Aconteceu alguma coisa? Me mandaram sair por causa do banho e…

– Calma, não aconteceu nada, tá tudo bem. Eu estava de saída, te vi aqui e vim te cumprimentar.

– Ah, claro. Me desculpe. Quer se sentar?

– Com licença. – respondeu Lisa se acomodando na outra extremidade do banco. – Agora que sabe quem sou eu, quer mudar a resposta?

– Mudar a resposta? – perguntou Herman com uma expressão cansada.

– Sim. Você disse que se sentia bem.

– Eu disse que achava que me sentia bem.

– Ponto pra você.

Herman apenas assentiu.

– Sua sogra me contou a história toda. – prosseguiu Lisa.

– É…

– Ela está preocupada com você.

– Preocupada? Ela deve é estar me odiando…

– Por que odiando? – questionou Lisa.

– Veja, a filha dela agora é um problema seu, e por minha culpa. Talvez você me odeie também.

– Sua namorada não é um problema. É uma pessoa, uma vida, e eu trabalho aqui por ter escolhido isso.

– Eu entendo, e somos eternamente gratos por isso, mas… não me leve a mal, por favor; eu não gosto de hospitais, ela não precisaria estar aqui, tampouco eu ou a mãe dela, se não fosse por mim.

– Eu sei que ninguém queria estar aqui, acredite. Mas não se culpe.

– É fácil pra você falar… – falou Herman, respirando fundo.

– O que quer dizer com isso? – perguntou Lisa.

Herman apenas balançou a cabeça negativamente, sem proferir uma única palavra.

– Você parece achar que a vida dos outros é mais fácil, ou se julgar inferior.

– É…

– E também parece achar que tudo de ruim acontece por culpa sua.

– Sim…

– Você não é o centro do mundo. Esse planeta vai continuar girando, queira você ou não, e ele vai seguir por aqui um tempão depois que todas as pessoas nesse jardim já tiverem virado pó. Eu sei que esse é um momento difícil, mas entenda uma coisa: todos os dias eu vejo sofrimento. Há quem saia feliz, mas há quem saia triste… e há quem não saia. Não é fácil de se ver. Eu não quis desistir quando botei a mão em cadáveres, sangue, ferimentos imensos… eu quis desistir quando vi mães, pais, amigos chorando. É uma dor tão intensa que às vezes precisam chamar o segurança para apartá-las. Todo mundo que usa um crachá de acompanhante igual esse se sente culpado ou impotente, mas não peça desculpas por algo que você sequer sabia que estava acontecendo. Quando você se olha no espelho agora, você não está vendo seu eu de verdade. Todos têm problemas, questões, falhas. Eu te vejo todo dia aqui e tá escrito na sua cara que você se acha a pior pessoa do mundo. A sua sogra me contou toda a sua história e, no entanto, você ainda está aqui por ela e pela Ariel. Se isso não é força, não é responsabilidade, é o quê?

– Bem, eu…

– Nem precisa me responder, eu só quero que tente ver as coisas como elas de fato são.

Herman continuava cabisbaixo.

Antes de sair andando, Lisa pousou a mão sobre o ombro de Herman e concluiu:

– Um passo de cada vez, ok? Vai ficar tudo bem.

VII.

Já conformada a se entregar para a morte, Ariel notou dois pequenos pontos amarelos surgirem diante de seus olhos. No centro de cada um deles, um traço vertical preto se expandiu, transformando-se num segundo círculo dentro do primeiro. Cerca de dois segundos depois, um terceiro ponto amarelo surgiu, um pouco mais acima e com o mesmo risco preto repetindo o comportamento do anterior.

Ela então ouviu um miado, e um relâmpago acendeu o céu. Ariel viu o gato do cemitério sentado no chão a cerca de dois palmos do seu rosto, sendo contornado pelas ondas de água salgada.

Parecendo alheio à situação, o felino bocejou e contornou a própria boca com a língua, baixando a cabeça para lamber a pata da frente em seguida.

Quando Olga finalmente agarrou Ariel por um dos pés, o gato se pôs nas quatro patas e se arrepiou todo arqueando o tronco e iniciando uma série de movimentos curtos e estranhos com a cabeça, e enquanto Ariel tentava fincar as unhas na areia molhada, o felino vomitou fiapos finos e longos de uma carne escura que pareciam ter permanecido presos em sua garganta. Ele se esforçava para continuar expelindo-os, até que elas começaram a se movimentar como tentáculos. Sem que o animal fizesse mais nada, inúmeros outros apêndices verteram de sua boca.

Tomada pela ira, Olga cravou os dentes na perna de Ariel, mastigando-a enquanto a puxava. Ariel estendeu os braços para o gato, até que os tentáculos de sua boca a agarraram pelos pulsos. Eles eram gelatinosos e quentes, e o contato com a pele queimava.

A abominação saída da boca do gato continuou se impondo para fora, comprimindo-se pela pequena mandíbula do animal, e passou a assumir a forma de um polvo. Seus grandes olhos amarelados não possuíam pupilas, mas emanavam feixes de luz amarelos que desenhavam cones em direção ao céu. A criatura tomou conta de todo o espaço, mas o gato ainda podia ser visto dependurado pela boca em um dos tentáculos mais altos.

Os dentes de Olga mastigavam a carne de Ariel, que sentia sua perna completamente queimada pela mordida gélida da filha. Ela tentou cobrir a cabeça com as mãos ensanguentadas mas ainda se viu impedida pelos tentáculos do monstro, que passou a investir contra Olga enquanto emanava um assovio agudo e rouco. Um de seus maiores tentáculos, localizados na parte da frente, apanhou Olga pelo tornozelo direito, alçando-a a cerca de três metros de altura. No processo, ela trouxe um naco da perna de Ariel, que urrou de dor.

Outro tentáculo igualmente longo ao que suspendia a garota demoníaca agarrou sua outra perna sem esforço. A Olga monstruosa se debateu e gritou até ser rasgada ao meio. Ainda de bruços no chão, Ariel cobriu a cabeça com as mãos e sentiu a chuva de sangue, vísceras e ossos cair sobre seus ombros e costas.

VIII.

– Ela parece… incomodada com algo. Está suando, tensa. – disse Herman ao lado de Ariel, preocupado.

– Tem a ver com a retirada da sedação. – respondeu o enfermeiro, que havia entrado no quarto para uma checagem de rotina.

– Tem certeza? – perguntou Herman, sem se convencer.

– Absoluta. Pode ficar tranquilo. – garantiu o rapaz, que apesar de jovem, transparecia uma confiança confortável. Tinha cabelo escuro bem curto e usava óculos sem aro impecavelmente limpo.

Herman respirou fundo e se sentou na poltrona ao lado do leito, e juntando as mãos na frente da boca. Com o olhar perdido, perguntou:

– Ela pode acordar a qualquer momento, então?

– É o que estamos esperando. – respondeu o enfermeiro.

– Ótimo. Ok, obrigado.

– Ela definitivamente já está fora de perigo, pode ficar tranquilo, de verdade. Eu te garanto. – disse o enfermeiro, tentando dar um maior conforto a Herman que continuava visivelmente ansioso.

– Ah, eu sei, eu sei. Obrigado por tudo isso que vocês estão fazendo pela gente. Eu não queria ficar incomodando, mas é que…

– Ei, ei… relaxa, cara. Tá tudo bem. É totalmente compreensível, ela é sua namorada, afinal. Mas por favor, não me faça ter de deixar de cuidar dela para acudir você.

– Ah, não, não. – disse Herman soltando um riso forçado.

– Ela vai acordar, e vai ficar tudo bem. Vai fazer fisioterapia para o braço e pelo o que os médicos têm dito, sequer vai ter alguma sequela, só que todo o seu apoio é primordial durante todo esse processo. Vamos todos ajuda-la, com isso e com todo o resto que ela precisa, tudo bem?

– Tudo bem. – repetiu Herman, respirando fundo, se ajeitando na poltrona.

– Isso. Um passo de cada vez.

– Pelo visto isso é uma regra por aqui.

– O quê? – perguntou o enfermeiro, sem entender.

– “Um passo de cada vez”. Tipo… “ninguém corre, ninguém fica parado”, sabe? Como se fosse uma cozinha de restaurante estrelado.

– Não sei se entendi. – disse o rapaz franzindo a testa.

– Ah, é que a sua colega me disse a mesma coisa hoje mais cedo.

– Ah, é? Quem? A Amanda?

– Não, a Lisa.

– Lisa?

– Sim, uma loira, com cabelão.

O enfermeiro cerrou os olhos e disse:

– Não tem nenhuma Lisa por aqui, não.

– Ué, tem certeza? Nem em algum outro turno, ou algo assim?

– Não, não tem.

– Que merda. Será que eu ouvi o nome dela errado?

– Olha, pode ser talvez você precise descansar. Me desculpe sair assim, mas eu preciso passar em outro quarto.

– Ah, claro, claro. Vá em frente, me desculpe por te segurar.

– Imagina. Com licença. – disse o enfermeiro deixando o aposento.

Herman olhou novamente para Ariel. Ela parecia levemente mais em paz.

IX.

Ao abrir os olhos, Ariel viu novamente o mar. Já era dia e a infinita imensidão de azul cristalino emanava apenas calma.

Sentada na areia, Ariel esticava o olhar até onde podia em busca de algo que não sabia o que era, e assim permaneceu por horas.

Ao desviar o olhar da água, notou alguém se aproximando.

Pouco a pouco a figura tomou forma: era Olga, linda como Ariel procurava se lembrar, com o olhar brilhante, repleto de tranquilidade e leveza.

Ariel se levantou, e as duas se entreolharam de longe por um longo tempo sem dizer uma única palavra. O barulho das águas era alto e insistente.

Olga piscou os olhos bem devagar, e Ariel correspondeu.

– Ariel? – chamou Herman em pé ao lado da cama ao perceber que os olhos recém-abertos da namorada tentavam se orientar, adquirindo uma progressiva lucidez.

– Ariel? – insistiu ele, agora um pouco mais baixo, como se temesse a possibilidade dela não responder, ou de que não estivesse ouvindo ou compreendendo.

– Herman? – respondeu ela devagar, com a voz rouca.

– Isso! Isso! Sua mãe também tá aqui! Dona Íris! Ela acordou!

– Filha?! – aproximou-se Íris, esbarrando em Herman para se aproximar da filha.

– Oi, Mãe… – disse Ariel, enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas.

O enfermeiro que outrora aconselhara Herman adentrou o quarto guiado pela comoção, emitindo um sorriso sincero ao se deparar com a cena.

X.

Sentada numa poltrona de tecido cinza escuro, Ariel esfregava o pé direito calçado por uma meia branca no tapete ornamentado com triângulos em diferentes tons de cinza, que harmonizavam com todo o restante da sala. Parecia distraída.

– E já faz quanto tempo desde o último sonho? – perguntou Ingrid, psicóloga de Ariel.

– Quase um ano. – respondeu Ariel sem tirar os olhos do tapete.

– E tem dormido bem desde então?

– “Bem” talvez seja uma palavra muito forte, mas ao menos eu tenho dormido. Como nem isso eu fazia, já considero um grande avanço.

– E tem sonhado com alguma outra coisa, ou nada?

– Nada. As noites agora são como estalos, claquetes.

– E como você se sente?

– Eu acho que… existe uma certa paz, sabe? Alívio por não me deparar com aquelas imagens, mas ao mesmo tempo, é uma serenidade meio vazia.

Ingrid assentiu levemente, tentando estimular Ariel a desenvolver sua resposta.

– É claro que não se passa um dia sem que eu me lembre da Olga, ou que não sinta saudades – prosseguiu Ariel – mas enquanto estive todo aquele tempo sedada, no hospital, senti como se fosse transportada para algum tipo de realidade alternativa. Tive pesadelos horrorosos, que nem sei muito bem onde começaram, mas eram cansativos, dolorosos. Depois que os… monstros que corriam atrás de mim foram… derrotados, se é que pode-se dizer assim, parece que a tempestade passou e eu fiquei nessa ilha onde nada acontece e o mar é calmo, com as águas azuis e lisas feito um espelho. Tem sido assim desde então.

Ariel selecionava o que contava; não por medo de qualquer tipo de reação das outras pessoas, mas por encarar aquela traumática experiência algo extremamente pessoal, já que sequer sabia o que era real e o que não era.

– Você acredita em algum tipo de vida após a morte, contato com o outro lado, aquelas cartas psicografadas ou algo assim? – perguntou Ingrid.

Ariel sofreu um pequeno espasmo na perna direita, ocasionado pela ardência da mordida que apesar de invisível, às vezes doía como se tivesse sido feita há poucos minutos. Ela então respondeu sucintamente:

– Não.

Caminhando de volta até seu apartamento, Ariel afrouxou o passo ao percorrer a calçada do cemitério e lançou uma habitual olhada aos muros sem saber ao certo se queria ou não avistar algum resquício daquela noite.

Em um dos pilares circulares anexos ao portão, Ariel encontrou pela última vez o gato de olhos alaranjados, que piscou os olhos vagarosamente e saltou ao outro lado para nunca mais ser visto.